张治国:《奚史钩沉》序

史学研究如浚泉探源,需于浩渺典籍中钩沉索隐。著者以“奚史钩沉”为名,既承《易经》“探赜索隐,钩沉致远”之精神,亦寄寓对奚族历史文化的深度挖掘。所谓 “钩沉”,一者指对北魏至金千年间散佚史料的系统整理,二者喻示史学研究永无止境的探索品格。本书作为《辽史钩沉》的姊妹篇,收录近年研究成果,旨在为奚史研究提供新的学术视角与资料集成。

为何涉足奚史研究?

或问:以治学者的学术背景与职业轨迹观之,何以钟情于奚族历史研究?此问关乎为学之道与文化责任,容以四端作答:

一曰历史镜鉴之功

“历史是人类最好的老师”,此语道破文明传承的本质规律。任何文明皆在继往开来中演进,任何事业皆需从历史智慧中汲取养分。余虽非专业史家,然始终秉持“以史为鉴”的为学态度,尤其关注赤峰地域文化脉络。奚族历史作为中国北方民族史的重要篇章,其兴衰演变承载着文明交融的密码,研读之可深化对历史发展规律的认知。

二曰文化根系之思

赤峰乃余成长兴业之地,其深厚的历史底蕴滋养了个人发展历程。从完成学业到创业兴业,从推动企业文化建设到履职政协,皆离不开这片土地的文化哺育。作为赤峰文化的受益者,守护与传承本土历史文化既是情感所系,更是社会责任。奚族曾在赤峰这片土地上创造璀璨文明,深入挖掘其历史价值,正是对这片土地的反哺与致敬。

三曰文化使命之悟

三十载深耕赤峰,从文化兴趣升华为文化情结,终至文化使命的自觉。当市委市政府提出“文化大市向文化强市迈进”的战略规划时,作为本土文化研究者,理应在时代命题中找准定位。奚文化作为赤峰历史的璀璨明珠,其研究与传播不仅关乎地域文化品牌建设,更关乎中华文化的整体性建构。本书的编纂,正是以学术实践回应时代召唤的具体行动。

四曰学术突破之维

奚文化研究具有双重学术价值:于中国民族史而言,它是揭示北方少数民族历史面貌的关键切口;于中华文化而言,它是彰显文明多元一体性的重要载体。通过梳理奚族在赤峰的活动轨迹,不仅能补正史料缺失,更能为理解民族融合、文化互鉴提供新范式。奚人创造的“奚车”,在《清明上河图》中仍可见其形制。这种兼具草原机动性与中原舒适性的交通工具,是奚族独特生存智慧的结晶,见证了不同地域文化的交流与融合。而辽代宫廷音乐中保留的 “奚琴”遗韵,至今仍在蒙古族马头琴的琴弦上震颤,成为民族文化一脉相承的鲜活例证。奚人在商业、艺术与工艺领域同样展现出卓越的智慧与才华,其商业智慧、艺术灵光与工匠精神,对当代赤峰的文化产业发展仍具有重要启示,有望与当代赤峰的文化产业形成跨时空共振。在历史研究中,奚文化助力还原文明演进脉络;在文化传承中,它为艺术创作提供丰厚滋养;在现代社会发展中,它更可成为地域文化自信的源头活水。

基于“学术性与可读性并重”的原则,本书采用“文字篇+图表篇”的双轨结构:文字篇以简明语言系统梳理奚族历史脉络,解析文化内涵;图表篇通过地图、文物插图、数据表格等可视化手段,直观呈现历史场景。这种编排既遵循史学研究的严谨性,又兼顾大众阅读体验,力求让古朴的奚文化走出学术深闺,与当代读者形成对话。尤为注意者,本书在编纂过程中借鉴方志学 “详主略次”“详异略同”的编纂方法,突出奚文化的独特性与地域性。对重要历史事件、文化现象既追本溯源,亦观照其现实启示;对史料缺漏处则秉持“拾遗补缺”的态度,结合考古发现与文献互证,尽可能还原历史现场。

史学研究如长河行舟,每一次钩沉皆为文明传承添砖加瓦。本书虽为阶段性成果,却承载着对奚文化深度挖掘的初心。愿读者在阅读中感受奚族文明的兴衰脉动,体会赤峰地域文化的深厚底蕴。若能借此引发更多关于民族历史与文化传承的思考,则编者心愿足矣。

乙巳年夏于三越斋

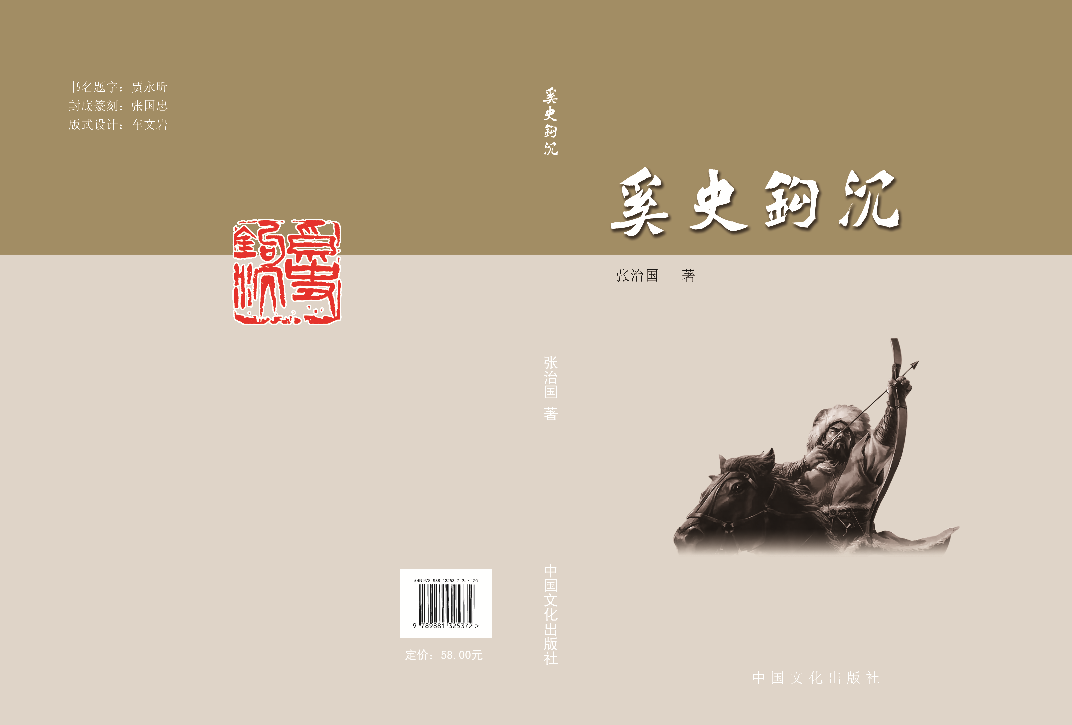

该书由中国书法家协会会员、中书协第八届全国代表大会代表、内蒙古书法家协会理事、内蒙古政协书画院院士、赤峰市书法家协会名誉主席贾永昕为书名题字,中国书法家协会会员、黑龙江书法篆刻家张国忠封底篆刻。

赤峰市5A级社会组织

赤峰市5A级社会组织